LOS PERROS DE LA REALEZA EN ESPAÑA. Isabel I de Castilla y su época I.

Sus perros y atuendos. Los perros de compañía en España.

Antonio Magín Fernández Domínguez

Enero 2024

En esta serie de tres artículos trataremos de la reina Isabel I de Castilla, de su importancia y sus logros. También examinaremos lo que se sabe sobre los perros de la Reina Católica, sobre otros animales, y sobre sus joyas y otros materiales que los representaban o que protegían de ellos. Bien por su relación directa con la reina, o por las creencias y supersticiones relacionadas con dichos animales veremos su influencia en su época y en otras anteriores e inmediatamente posteriores. También veremos lo poco que se sabe de los perros de la reina, de los de caza a cargo de la corona, y además sobre los representados en objetos y ornamentos, y sobre los que acompañaron a los rebaños de ovejas de la Mesta.

La influencia de la reina y los historiadores

Isabel la Católica tuvo una gran importancia histórica debida a su extraordinarias dotes personales y políticas, a los grandes logros y notables conquistas durante su reinado, y a su influencia en los acontecimientos políticos de su época —como el alcanzar la unidad de España, el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos no conversos, la política matrimonial de sus hijos, el nuevo estado de los musulmanes, etc. —. Los historiadores de su época trataron preferentemente de los hechos más señalados, y no lo hicieron en general de los que pudieron considerar como detalles menores. Como hemos dicho, Isabel intervino muy señaladamente en los acontecimientos nacionales e internacionales. También creó la Santa Hermandad, un organismo armado a cargo de los concejos municipales de Castilla para perseguir a los criminales, instituido durante las Cortes de Madrigal de 1476. Hay historiadores que la consideran el primer cuerpo policial de Europa, operando bajo un cierto control del gobierno.

Para explicar mucho de lo que expondremos sobre su persona, su época, y sobre sus perros, y otros animales, tendremos muy en cuenta diversas publicaciones.

Su imagen

La reina era agraciada, según la describen cronistas, políticos y religiosos. Fernando del Pulgar, cuyo texto pasamos a castellano actual decía de ella:

Esta reina era de mediana estatura, bien compuesta en su persona y en la proporción de sus miembros, muy blanca y rubia: los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy hermosa y alegre. Era mesurada en la continencia y movimientos de su persona, no bebía vino: era muy buena mujer, y le placía tener cerca de sí mujeres ancianas que fuesen buenas y de linaje. Criaba en su palacio doncellas nobles, hijas de los grandes de sus reinos, lo que no leemos en otras crónicas que hiciese otro tanto ninguna otra reina. (Morales Muñiz, 2012).

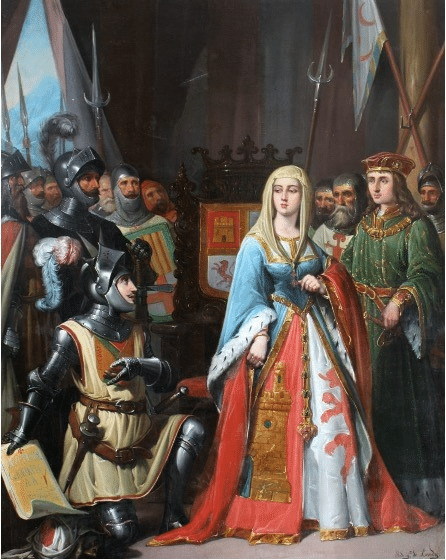

Foto 1. La Reina Isabel en la entrega de Granada

Pie de foto: “Hernán Pérez del Pulgar presenta a Isabel la Católica el documento de entrega de Granada”, lienzo del pintor sevillano José María Rodríguez Losada. Se trata de un cuadro de grandes dimensiones de finales del s. XIX, propiedad del Patronato del Alcázar de Segovia”.

Los perros de compañía de la reina

De Isabel, conocemos detalles de sus perros por la descripción de los gastos que ocasionaban, por las disposiciones tomadas al respecto de ellos, y por lo relativo al personal de servicio a su cargo. A veces sabemos también de los perros por las joyas y ornamentos de la indumentaria canina. Y entre estos sus collares, aunque todas las joyas y ornamentos desaparecieron, bien por haber sido transformados, regaladas o vendidos, tanto en vida de la reina como tras su muerte, solo quedan de ellas algunas descripciones.

En los inventarios de la reina aparecen tres cadenas de plata para sus perros que describimos a continuación (traduciendo, como lo más frecuentemente haremos aquí, al castellano actual): “dos de ellas mayores y más gruesas, cada una con dos anillas redondas, y una pequeña con una anilla. Pesaron 2 marcos y cuatro ochavas, a 2.200 maravedíes el marco. Las compró el platero Carrión por 5.525 maravedíes. (Torre y del Cerro, de la, A. y Alsina, E. 1974, p. 53).

De entre todos sus animales de compañía, tuvo Isabel mayor aprecio y cuidado para sus perritos falderos. A cargo de ellos estaba Pedro de Luján, repostero de camas, y los cuidados de los perros costaban 24.820 maravedís anuales (Domínguez Casas, R. 1993).

Sabemos también que, por orden de la reina, el 2 de abril de 1491 le fueron pagadas a Fernando de Ballesteros cuatro guarniciones de plata dorada, para cuatro perritos que vinieron de Francia (Cruz Valdovinos, J. M., 1992). Vamos a intentar averiguar lo que podamos sobre la raza de estos perritos.

Una posibilidad es la variante italiana de los perros malteses, que debían llegar a Francia vía Avignon, una ruta muy popular de los comerciantes italianos desde mediados del siglo XIV, protegida y favorecida por Gastón Phoebus. En la época en que llegaron aquí reinaba en Francia el joven rey Carlos VIII (1470-1498) de 21 años a la sazón, que acababa de romper su compromiso con Margarita de Austria al casarse con Ana de Bretaña después de sitiarla en una corta guerra para anexionarse la Bretaña. Entonces había paz con el reino de España, aunque no mucho más tarde se rompió debido a nuestras guerras en Italia, bajo el mando del Gran Capitán, por el reino de Nápoles y contra el rey francés. No creemos fuese esta variante italiana la más probable, dada la fama y la gran calidad de la variante española de los malteses.

Otra posibilidad eran los Pequeños perro león (Petit chien lion), hoy una raza francesa que en el siglo XV fue extremadamente popular en los Países Bajos. O bien una variante, el llamado Bichon pequeño perro león (Bichón Petit Chien Lion). Estas dos variantes aparecían a menudo representadas en los tapices, y eran muy apreciadas por las damas de la corte de Borgoña. Hoy, ambas están representadas por la raza reconocida por la Federación Cinológica Internacional (FCI). En el caso del Pequeño perro leon, debe presentarse en las exposiciones con arreglo de león. Es decir, rasurada la mitad trasera del cuerpo, aunque no siempre se mostraron así esos perros.

Por las fechas en que se trajeron aquí y por la relación de la corona española con la corte de Borgoña, dados dos de los matrimonios de los hijos de la reina —Juan de Aragón y Juana de Castilla—, cuyos consortes fueron Margarita de Austria y Felipe de Borgoña “el Hermoso”, ambos hijos del emperador Maximiliano de Austria y la duquesa María de Borgoña , pudo muy bien tratarse de una de las variedades antes mencionadas. En el siglo XVIII, ambas fueron descritas y retratadas en el tomo V de la Historia Natural de Buffon, donde se indicaba que, al igual que hoy, eran ya esos perros escasos. También Linneo y los naturalistas sucesores los mencionan (De la Paz Graelles 1897, pp. 199-200). Ambas variedades pudieron llegar de Borgoña por una ruta francesa o bien ser de estirpe francesa.

En esto, dada la calidad y la fama que más adelante veremos de las variantes españolas de los pequeños malteses, y la importancia para la reina de los matrimonios de su hijo y su hija, me inclino hacia que fuesen los Pequeños perros león borgoñones, que además serían para ella fuente de intensos recuerdos.

Foto 2: Bichón.

Pie de foto: El Bichon perro león y el Perro león, imágenes de la plancha XL, del tomo V, de la Histoire Naturelle Genérale et Particuliere, de Buffon. Paris: Imprimerie Royale, 1755.

Foto 3: Pequeño Perro León, hoy en día. («Perro León» Siglo XVIII)

Pie de foto: Imagen actual de un Pequeño perro león.

Según el artículo del boletín de la RSCE Nº 37 de Fernández Domínguez (2013): “la reina también tuvo otros perros falderos a lo largo de su vida, que en España fueron muy frecuentes entre las damas. Perros que sabemos que aquí en España fueron desde antiguo muy frecuentes entre las damas,donde encontraremos muchas referencias a los perritos de compañía y que más adelante extractamos”.

Un gato muy enjoyado

Como curiosidad, mostramos el atuendo de otro animal que tuvo la reina y el aprecio que le tenía, describiendo una joya muy particular del gato y extremadamente suntuosa:

Un collar para un gato de cuero negro, labrado con hilo de oro y plata, que tiene una cinta principal, un cabo y una hebilla con su hebillón y charnela esmaltados de verde, blanco, azul y negro y a partes picado, y tres tachones de oro llanos con sus bocetas que tiene otra correa mas pequeña labrada de hilo de oro que es del mismo cuero, tiene dicha correa pequeña un rubí plano grande y otro rubí berrueco cuadrado grande, casi redondo, todos en sus engastes de oro, asentado cada uno sobre una rosita de oro esmaltada de blanco, tiene mas ocho perlas redondas medianas, de dos en dos ceñidas por medio con un engaste de oro, e a los lados dos botoncitos de oro pintados, que están asentados sobre cuatro rositas de oro, esmaltadas de negro e ay mas otras dos rositas de oro, una negra y otra saltado el esmalte y encima de cada rosa un botón de oro rajado y bruñido, uno con un eslaboncito y otro con un tornillo que se asen ahí de una cinta e otras cuatro correas del mismo cuero, labradas de oro que tiene cada una un cabo y hebilla o charnela de oro esmaltada de esmalte de las otras hebillas e cada tres tachones liso cada uno con su boceta, el oro e de diez e nueve quilates, cada perla a dos florines, a un rubí berrueco, el mejor en color, en seis ducados, el otro menor berrueco en tres ducados y el otro en tabla en dos ducados y el otro en otros dos ducados, que estaba la hechura en cinco ducados, que estaba tasado que tenia de oro quince ducados… (Torre y del Cerro, y Alsina, Testamentaría, documentos, pp. 109-110) (Cuentas de Sancho de Paredes, 1502: En Archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Cuentas de Sancho de Paredes. Libro Segundo: Joyas de oro y plata, CA.68/003, 1498-1504, fols. 349v-350r)

Este collar fue desmontado para venderlo, pero solo hemos sabido de él por documentos tras la muerte de la reina. Sobre las partes del collar: “se vendieron los rubíes a Juan Lopes, contador, por 13 ducados, que valen 4.875 maravedíes. Se fundió el oro, que vale 6.047 maravedíes y se le vendió a Diego de Ayala. Se fundió también el oro fino de la correa del collar, que vale 3.137 maravedíes, que fueron vendidos al platero Pedro Fernández por dicha cuantía. Se vendieron las perlas al doctor de la Reina en 3.000 maravedíes”. (Torre y del Cerro, A. de la y Alsina, E. 1974, p. 109).

Antiguos perros falderos o de compañía en España

A los perritos falderos blancos se les llamó en el Libro del Buen Amor (1330-1342) del Arcipreste de Hita: “Enxiemplo del asno e del blanchete: Un perrillo blanchete con su señora jugaba, (v. 1401) / con su lengua e boca las manos le besaba, / ladrando e con la cola mucho la falagaba, / demostraba en todo grand’ amor que la amaba…”.

El nombre blanchete aparece en otras obras de la época, como en una poesía de Alfonso Álvarez de Villasandino (c.1340-c.1424) del Cancionero de Baena (p. 97) que, para protestar de las acciones humanas incongruentes utiliza la siguiente comparación: “A linda blancheta lançan grant mastín”, y en otra de Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458), que canta la belleza de sus hijas sentadas en el campo con sus blanchetes.

Justo después de la muerte de Isabel los vemos en el Vocabulario del Humanista de Palmireno (1524-1579) que comenta Germán Colón: “Perrillo de halda o blanchet: Catulus Melitaeus aut Melitensis, es decir perrito de Malta o maltés”.

En castellano se usó la palabra blanchete y en catalán branxet. Palmireno dice: “Canis Meliteus, o Melitensis, el perrillo, o gozque vedejudo de las damas, o de halda [falda], o blanchet”.

La edición de Bernabé Soler (1684), aumentada y traducida al castellano del Thesaurus puerilis, de un discípulo de Palmireno: el presbítero y lexicógrafo catalán Onofre Pou, incluye a Malteses: “Perro de halda[falda] Canis Melitensis [Maltés]” (p.83).

A causa del intercambio con otros países, sobre todo desde finales del siglo XV, aumentó algo en España la variedad de perritos falderos y, a juzgar por la descripción de Covarrubias, no podemos descartar el que nos llegaran los hoy terriers germanos: “son cortos de piernas, largos de cuerpo, y de hocico, … duermen todo el día, y con esto velan y ladran toda la noche”. (Covarrubias 1611, p. 37)

Y, aún más tarde, el Diccionario de Autoridades de la RAE (1770) definía blanchete como: “Ant[iguo]. Perrito faldero. Se llamó así por ser comúnmente blancos los primeros que vinieron de Malta. ‘Catellus melitensis, candidulus catellus.’” Es decir, “Perrito maltés, perrito blanco”. El contenido de esta última citanos lo ofrece también de forma casi igual Moner Sans, R. en su Perrología.

Asimismo, aparece como planchete en el Diccionario de la Real Academia Española desde su edición de 1780. Y, aunque ese diccionario, como otros, nos conduzca solo al nombre maltés, probablemente blanchete abarcara también a otros similares, los vedejudos o guedejudos perros blancos de aguas, ancestros del caniche, como puede interpretarse al ver en el diccionario ampliado de Oudin (1660),“TURQUET: blanchete”, que sugiere el que a nuestro perro de aguas se le llamase también TURCO, denominación que ha llegado hasta hoy día en muchas zonas de Andalucía.

Y en el diccionario de Sobrino (1721), “BLANCHETE: un barbet blan [sic].” En De Quadrupedibus (p. 238) nos proporciona Gessner (1551) una interesante cita de Biondo referente a España (1544). Luego de tratar de los Malteses, atribuyéndoles el sanar los dolores de estómago, escribe Gessner: “Dice Biondo además [en De Cánibus. f. V] que España da excelentes perritos que los caballeros principales y las damas tienen por lujo.” Pero, aparte de Gessner, no hemos encontrado aún otro texto en apoyo de la afirmación de Biondo. Aunque, dada la época y el que viviera en Nápoles, ciudad que tenía comunicación naval muy asidua con Valencia, debía estar bien al corriente de lo que aquí ocurría. Quizá se refiriese a unos perritos de agua, que fuesen populares entonces, probablemente los dichos blanchetes.

La cosa es que estos perros fueron llamados sucesiva y simultáneamente y según quien los tenía cárabos, cárabos de sobrerepueste, blanchetes, albañariegos y gozques, usando estos dos últimos nombres dijo el doctor Jerónimo de Huerta (1599) en su Historia Natural de Plinio el Viejo:

Ay otros pequeñuelos, y casi inútiles llamados gozques, o alvañariegos [sic. de albañal] los cuáles se crían en las casas entre la ropa y faldas de las mujeres y de estos se hallan algunos celebrados entre los autores, como lo fue el perrillo Meliteo [Maltés], llamado así de Calímaco, por haberse criado en la isla Melita [Malta]. Ay algunos, no mayores que un hurón, y dícese que se quita el dolor de estómago, o de cualquier otra parte interna del cuerpo, aplicado uno de ellos sobre ella, y que suelen recibir ellos el mal que padecía la parte donde se aplican. Son muy queridos y regalados de mujeres, porque teniéndolos sobre las tripas, las dan calor, y las libran de mal de madre, y también porque las sirven de regalillo a las manos, y de juguete para estarse ociosas” (Huerta p.276).

Tomó Huerta todo esto, casi literalmente, de Edward Wotton (1552), doctor de Oxford, a quien alude frecuentemente en su texto como Edoardo. Lo interesante del comentario de Huerta es que usa las voces gozques y albañariegos para el conjunto de los perritos falderos, evidenciando su significado y el que su descripción, reflejo de las de Plinio y Wotton, muestre que el sentido del término «sobrerepueste» es poner al perro sobre la parte a aliviar, siguiendo una antigua práctica.

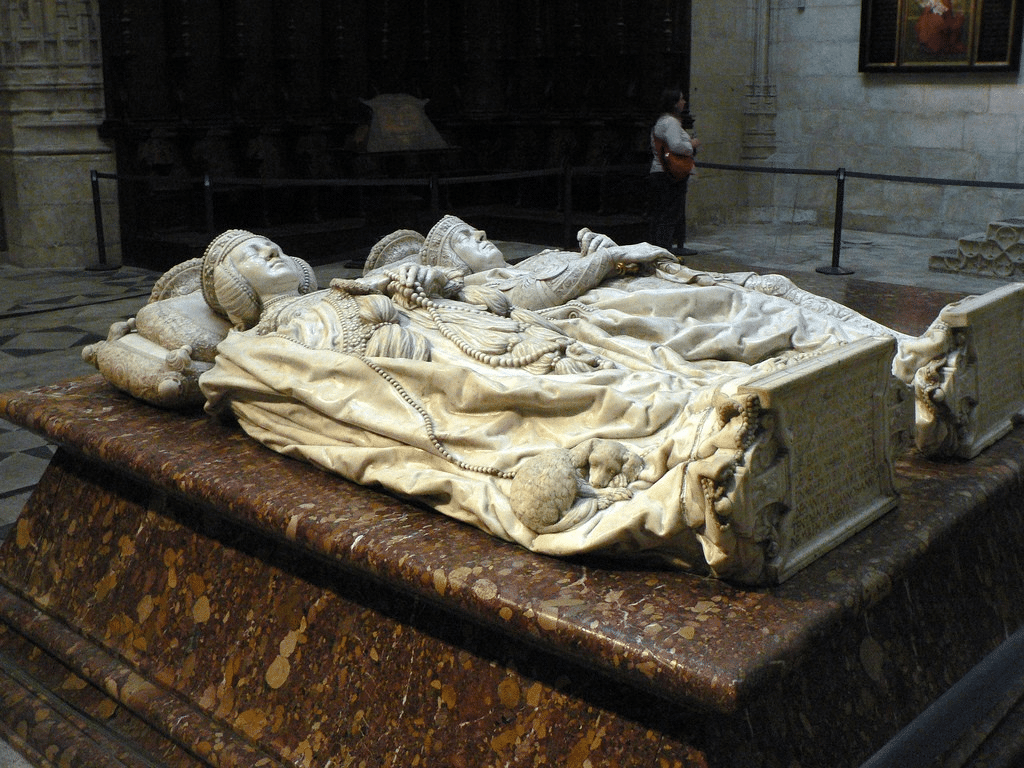

Fotos 4 y 5: Imagen del sepulcro de los condestables

Pie de foto: Fotografía del sepulcro de los condestables en la catedral de Burgos.

Pie de foto: El perrito a los pies de la dama ha de ser un blanchete o maltés muy popular en España.

Una buena muestra de esos perros nos la da el flamenco Felipe Bigarny en el sepulcro de los condestables Pedro Fernández De Velasco y Mencía de Mendoza y Figueroa en la Catedral de Burgos.

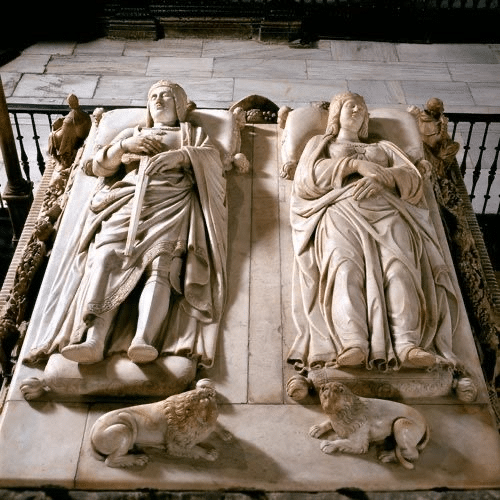

Felipe Bigarny era nombrado en escritos a veces como Felipe Vigarny, y otros parecidos, y apodado El Borgoñón (Langres, Borgoña, c. 1475 – Toledo,1543). Entre otras muchas cosas, estuvo encargado de iniciar las gestiones para la construcción del sepulcro de los Reyes Católicos en la catedral de Granada. En él, se ven dos leones pequeños en proporción al resto, a los pies de los Reyes. El autor del sepulcro, construido en mármol de Carrara, fue finalmente el escultor italiano Domenico di Alessandro Fancelli (1469-1519), que trabajaba en España desde 1509 contratado por el conde de Tendilla, Iñigo López de Mendoza y Quiñones.

Foto 6: Imagen del sepulcro de los Reyes, en Granada

Pie de foto: Fotografía del sepulcro de los Reyes Católicos en la catedral de Granada. A los pies de ambos dos leones, de menor tamaño en proporción a ellos.

La caza en las joyas de la reina y sus perros de caza

Hubo una joya de la reina decorada con un episodio de caza, de la que traducimos su descripción a continuación:

Una joya de oro que representa un bosque cerrado por setos, y en el cetro una zona abierta en la que parece hubo algo engastado. En el bosque seis lebreles de esmalte blanco en relieve, dos pequeños y cuatro mayores y, entre tres robles, dos hombres vestidos a la francesa con ropillas cortas de brocado pardo, uno de ellos con una bocina negra en la mano y con unas cuerdas, las mayores de oro, y ambos con sombreros, uno pardo, y otro morado. El campo del bosque es de esmalte verde, y todo es de oro de 19 quilates, que pesó tres onzas, tres ochavas, un tomín y tres granos (4). A la espalda de la joya hay un gafete [un broche metálico] para prenderlo. En total estaba tasado en 10.000 maravedíes. Se le vendió al obispo de Ávila en 6.854 maravedíes (Torre y del Cerro y Alsina, Testamentaría, documentos, p. 78-79).

Sabemos también que los lebreles de la reina llevaban collares de tejido, generalmente de terciopelo, como los que se documentaron en su almoneda : “siete collares para lebreles de brocado raso blanco que tienen unas cortaduras de terciopelo carmesí y en medio de cada uno un escudo con las armas reales sin corona, los cuatro son nuevos; tasados a 200 maravedíes y los viejos a dos reales cada uno” y “ocho collares para lebreles viejos, y rotos, tres de brocado y los otros de terciopelo de colores”(Torre y del Cerro, A. de la, y Alsina, E. Testamentaría, documentos, p. 135).

Conclusión

En Castilla, las reinas utilizaron sus joyas e indumentaria en las apariciones públicas. Es decir, durante celebraciones, audiencias, viajes y ceremonias, y estas joyas estaban al cuidado y custodia del guardajoyas de la reina. Procedían de regalos, adquisiciones y herencias. Las de la reina Isabel no se han conservado, pero se ha podido tener datos de los inventarios, almonedas, cuentas reales, testamentos y crónicas del reinado. Y así se han podido averiguar y estudiar algunos animales representados en estas joyas de la reina.

Entre las joyas de sus animales, el mayor lujo público lo llevaban los lebreles, con collares que tenían una base de tejido fuerte, con terciopelo de color ornado de piedras preciosas. Los perros falderos llevaban joyas y aderezos más finos y delicados, adecuados a su pequeño tamaño y a su carácter doméstico. No nos olvidemos del gato de la reina, el animal con las joyas más valiosas y bellas de los animales que se han documentado.

BIBLIOGRAFÍA:

-

- Álvarez de Villasandino, Alfonso (c.1340-1350 – c. 1424), ver Cancionero, de Baena, en Baena, Juan Alfonso.

-

- Biondo, Michaele Angelo. De canibus et venatione libellus. Roma: 1544.

-

- Buffon, Georges Louis, Leclerc, conde de (1707-1788) Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy, Tomo quinto, Histoire générale des animaux. Paris: Imprimerie Royale, 1755. (pp. 251 y 252).

-

- Cancionero de Baena, ver Baena, Juan Alfonso.

-

- Carrasco Manchado, Ana Isabel. La metáfora animal en la propaganda política de los Reyes Católicos (1474-1482) Universidad Complutense de Madrid SIREM, Edición digital a partir de Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, núm. 25 (2002). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2017.

-

- Carrasco Manchado, Ana Isabel. Antonio García de Villalpando: contribución a la biografía del autor del “Razonamiento de las Reales Armas de los Reyes Católicos”. Artículo en Memorabilia: boletín de literatura sapiencial. ISSN: 1579-7341, Año 2003. Ver en: https://parnaseo.uv.es/memorabilia/memorabilia7/Carrasco.htm

-

- Colón Doménech, Germán. Dobletes sinonímicos en Palmireno (1560). Archivo de Filología Aragonesa, LIX-LX, 2003-2004. TOMO II, págs. 1175-1202. Zaragoza: Diputación Provincial. I.S.S.N.: 0210-5624.

-

- Covarrubias, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid: Luis Sánchez, 1611.

-

- Cruz Valdovinos, José Manuel. Platería en la época de los Reyes Católicos, Editorial. Fundacion Central Hispano, 1 enero 1992. ISBN-10. 8479520892 · ISBN-13. 978-8479520892.

-

- De la Paz Graells, Mariano. Fauna Mastodológica Ibérica. en Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tomo XVII. Madrid: Imprenta de D. Luis Aguado. Pontejos 8, 1897.

-

- Domínguez Casas, Rafael. Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Madrid, Editorial Alpuerto, 1993.

-

- Domínguez Casas, Rafael, «Las divisas reales: estética y propaganda», en Luis Ribot, Julio Valdeón y Elena Maza (coords.), Isabel la Católica y su época. Actas del congreso internacional, Valladolid-Barcelona-Granada 15 a 20 de noviembre de 2004. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007.

-

- (DRAE). Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, 22 ediciones. La 1ª en Madrid: Imprenta de Cámara de S. M., 1780; la última en Madrid: Espasa Calpe, 2001.

-

- Fernández Domínguez, Antonio Magin. “El perro en España hasta el fin de la Edad Media según Fueros y Ordenanzas (V) Los enigmáticos cárabos medievales, 2ª parte”, en El Perro en España, segunda época, revista de la RSCE, año 15, – nº 37, (1, 2013).

-

- Gessner, Conrad. Historiae Animalium Lib. I. de Quadrupedibus viviparis. Tiguro: Apud Christ. Froschoverum, 1551.

-

- Huerta, Jerónimo de. Historia natural de Cayo Plinio segundo. Madrid: Luys Sánchez, 1624.

-

- Linneo, Carlos (1797-1778). Systema Naturae, per Regna Tría Naturae. Secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Lipsiae: Georg Emanuel Beer, 1788.

-

- López de Mendoza y de la Vega, Íñigo (Carrión de los Condes 1398-Guadalajara 1458), marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares y XI señor de Mendoza. Libro del Buen Amor. En la edición de sus Obras Completas, por Gómez Moreno, Ángel y Kerkhof, P. A. M. Barcelona: Planeta, 1988; Madrid: Biblioteca Castro, 2002 y Madrid: Castalia, 2003).

-

- Montero Curiel, Pilar y Montero Curiel, María Luisa, El léxico animal del Cancionero de Baena. Madrid, Iberoamericana, 2005.

-

- Menéndez Pidal, Ramón. Bulletin hispanique, 1908, 10-4, pp. 397-401. A propósito de «La Bibliothèque du marquis de Santillane por Mario Schiff, Paris, 1905«.

-

- Monner Sans, Ricardo, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Perrología, El perro a través del diccionario y del refranero. Humanidades, tomo V, pp. 49-214. Buenos Aires: Imprenta y casa editorial “ Coni”, Perú 684, 1923.

-

- Morales Chacón, Diana Lucía. Metáfora, lujo y aderezo en la corte de los Reyes Católicos: Los animales en las joyas de I de Castilla. Universidad Complutense de Madrid, Cuadernos del CEMYR, 31; septiembre 2023, pp. 165-191; ISSN: e-2530-8378.

-

- Morales Muñiz, Maria Dolores Carmen. Leones y Águilas. Política y sociedad medieval a través de los símbolos faunísticos, Laboratorio de Arqueozoología, Universidad Autónoma de Madrid. En Animales simbólicos en la historia. Desde la Protohistoria hasta el final de la Edad Media, María Rosario García Huerta y Francisco Ruiz Gómez (directores). Letras Universitarias. Universidad de Castilla La Mancha, Editorial Sintex. 19/01/2012; ISBN Papel: 9788497567985, ISBN ebook: 9788499587004.

-

- Morales Muñiz, María Dolores Carmen, «Los animales en el mundo medieval cristiano-occidental: actitud y mentalidad». Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, n.o 11 (1998) pp. 307-329, p. 320;

-

- Morales Muñiz, María Dolores Carmen, «Zoohistoria: reflexiones acerca de una nueva disciplina auxiliar de la ciencia histórica». Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, n.o 4 (1991).

-

- Oudin, Cesar. Tesoro de las dos lenguas española y francesa… Añadido conforme a las memorias del Autor… Bruselas: Juan Mommarte, 1660.

-

- Palmireno, Juan Lorenzo (1524-1580). Vocabulario del humanista. Valentiae: ex typographia Petri à Huete, 1569.

-

- Pou, Onofre & Soler, Bernabé Thesaurus puerilis. Barcinone: Ex Typographia Antonii Lacavalleria, 1684

-

- R.A.E. Diccionario de autoridades. 1770. (Solo se publicaron los 2 primeros tomos).

-

- Ruiz, Juan, Arcipreste De Hita. El Libro del Buen Amor. Múltiples ediciones ejemplo Barcelona: Lingua, 2008.

-

- Sobrino, Francisco. Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa. Bruselas: F. Foppens, 1721.

-

- Torre y del Cerro, Antonio de la, y Alsina, Engracia. Testamentaría de Isabel la Católica. Barcelona, Vda. Fidel Rodríguez Ferrán, 1974.

-

- Wotton, Edward. Edoardi Vuottoni Oxoniensis. De differentiis animalium libri decem… Lutetiae Parisiorum (Paris): apud Vascosanum, 1552.